該当件数

物流保管用品

高速錆除去 ラストブレイカー

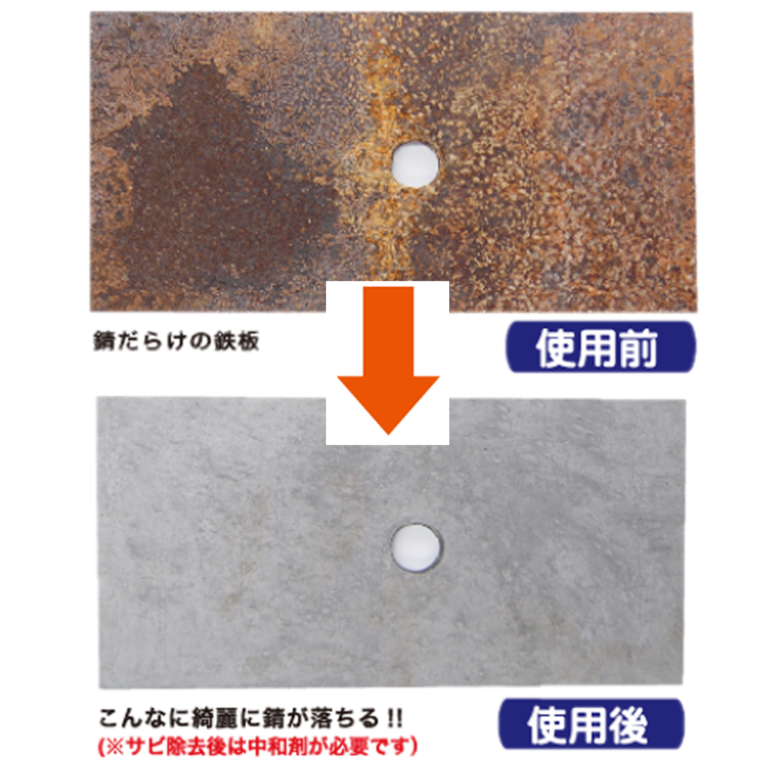

高速サビ除去及び付着スケール・コンクリートなどの剥離

ラストブレイカーは人手や電動工具の代わりに、発生したサビ及びコンクリート(セメント)、モルタルを、器具機材を損傷侵食することなく除去します。

従来の塩酸や硫酸などと比較して、鉄やステンレスの素地を傷めにくく、楽に洗浄をすることができますので、安心してご利用いただけます。

引火の恐れも全くありません。

特長

-

1 浸漬や塗布するだけで素早く綺麗にサビを除去

塗料やゴムなどを傷めたりしません。変質・分離などが起こりにくく、液性は大変安定しています。

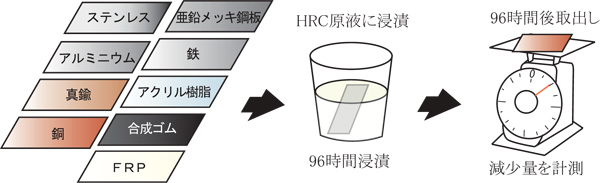

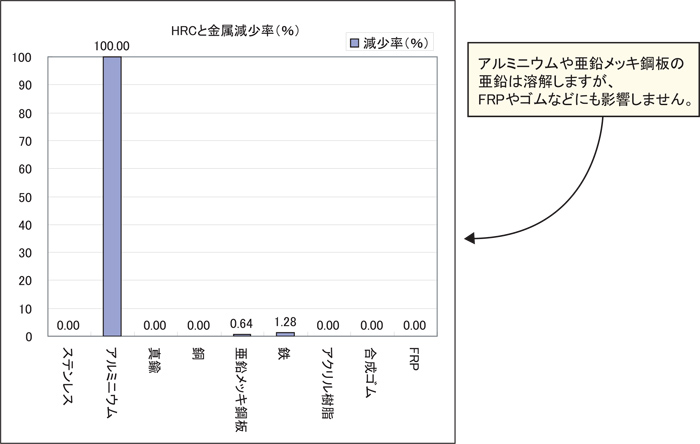

対象物の材質は、鉄、ステンレス、銅、ゴムなどです。ただし、アルミ、錫、亜鉛やこれらを含む金属類・メッキ類は溶解します。 -

2 サビの除去、コンクリート等の剥離以外にスケール等の除去にも同時に作用します。

-

3 使用方法

(1)発生したサビや付着したコンクリート(セメント)の程度によりH.R.C.を原液のまま使用したり、水で2倍から3倍程度にも希釈して使用することで、液量を増やし経済的に作業する事も可能です。

(希釈濃度についてはサビの進行具合やコンクリートの付着量によって調整してください。)

(2)前項の処理液をポリバケツ、ポリ製容器など既製のものを利用して、その中にコンクリート(セメント)の付着したものやサビの発生した器具器材を浸漬することをお勧めします。

但し、被処理物の大きさ、形状などによっては浸漬以外の方法を工夫します。

(例えば、コンクリート圧送ポンプの内部洗浄の場合には、H.R.C.をポンプ内に循環する等・・・)

(3)浸漬槽については、塩ビやポリエチレン等他の対酸性プラスチック等が理想的です。

コンクリート槽、アルミ槽、錫や亜鉛引きの鉄板製のものは不適です。

(4)鉄槽は基本的に侵食されにくいですが、空中に露出した内壁のサビを処理の都度除去することとなり、その除去機能分だけ液が劣化し、目的器具器材への処理能力が低下します。

従って接液部は全て塩ビボードなど張ることを是非お奨めします。

良好な耐酸塗料を内部に塗装することも可です。

(5)処理済みの器具器材は、苛性ソーダなどによる中和洗いの必要はありません。

水洗いだけで結構です。

鉄やステンレス等を洗浄液に防錆するには「サンカイRP-3000」をお勧めいたします。

(6)処理後、浸漬槽に沈んでいるコンクリートやサビ屑をそのまま放置すると、処理液の効果が減少します。

残さず除去するのが理想的です。

(7)H.R.C.は対象物の状況により、ガン吹きも可能です。

(8)サビ、コンクリートなどが剥離し、綺麗になりましたら必ず充分な水洗いをしてください。

規格

| 入数 | 容量 |

|---|---|

| 1本 | 19L |

| 素材 | 厚さ(mm) | 初期重量(g) | 96時間後 重量(g) | 減少率(g) | 備考 | 評価 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ステンレス (SUS304) | 1.0 | 45.7 | 45.7 | 0.00 | ◎ | |

| アルミニウム (AI) | 0.3 | 3.3 | 0 | 100.00 | 全て溶解 | × |

| 真喩(BC) | 0.3 | 12.6 | 12.6 | 0.00 | ◎ | |

| 銅(Cu) | 0.3 | 13.4 | 13.4 | 0.00 | ◎ | |

| 亜鉛メッキ鋼板 (SPCC+Zn) | 2.0 | 78.5 | 78 | 0.64 | 表面亜鉛メッキ溶解 | × |

| 鉄(SS-41) | 1.0 | 47.3 | 46.7 | 1.28 | ◯ | |

| アクリル樹脂 | 2.0 | 11.8 | 11.8 | 0.00 | ◎ | |

| 合成ゴム(NBR) | 2.0 | 14.3 | 14.3 | 0.00 | ◎ | |

| ポリエステル樹脂 (FRP) | 0.00 | ◎ |

まずはお気軽にご相談ください。

お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。