お役立ち情報 USEFUL INFORMATION

2025.04.03

業界コラム

海上コンテナの種類とそれぞれの特徴を解説

みなさんが時おり目にするコンテナですが、色やロゴは違っても何となく同じ形をしていると感じていますよね。今回は、コンテナについての規格や種類、そしてそれぞれのコンテナごとの特徴を解説します。

まずはコンテナの規格について。コンテナの規格を決めているのは、ISOです。ISOって、ISO9001や14001のアレ?と言われそうですが、そうです。ISOとは、スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for Standardizationの略称で、日本語読みすれば「国際標準化機構」になります。

ISOの主な活動は国際規格を制定することで、制定した規格をISO規格といいます。確かに、国は違ってもサイズなどが統一されていれば便利ですね。発音は「アイ・エス・オー」や「アイソー」と呼ばれていますが、略称のさらに日本語読みなので、正しいも正しくないもありません。「アイソー」がやや多数派と言ったところでしょうか。

ともあれ、コンテナの規格制定はかなり古くに遡ります。1961年6月にヘルシンキで「国際標準化機構貨物コンテナ専門委員会が設立され、約3年後の1964年にハンブルクでコンテナの基礎となる数値が決定。さらに4年後の1968年に「ISO668」によって制定されました。60年以上も前からの活動です。

確かに、コンテナのサイズや形状が決まっていれば、船への積み込みが効率的になりますし、移送のための鉄道やトラック側のサイズ、陸橋の高さなども決めることができます。ちなみに、海上コンテナ=ISOコンテナとなります。国ごとに違う規格のコンテナは、運びにくくて仕方ありませんからね。

当初の規格制定の動きから60年以上が経過し、時代の変化とともに少しずつコンテナの規格も変化・多様化しています。今回は、そのあたりをちょっと詳しく解説していきましょう。

その前に、ここで本編にはあまり関係のないトリビア(←懐かしい言い回しです)を紹介しておきましょう。コンテナの取扱量を示す単位は、何でしょうか?答えは「TEU」(読み方もそのまま「ティーイーユー」)です。みなさんがいちばんよく見かける20フィート(約6m長さ)のコンテナ1個分を1TEUとしています。この船、どれぐらいのコンテナが積めるのかな?という質問の答えは、○○TEUという単位になります。ではまず、コンテナのサイズを中心に解説しましょう。

ISOで制定されているコンテナのサイズは意外と多い

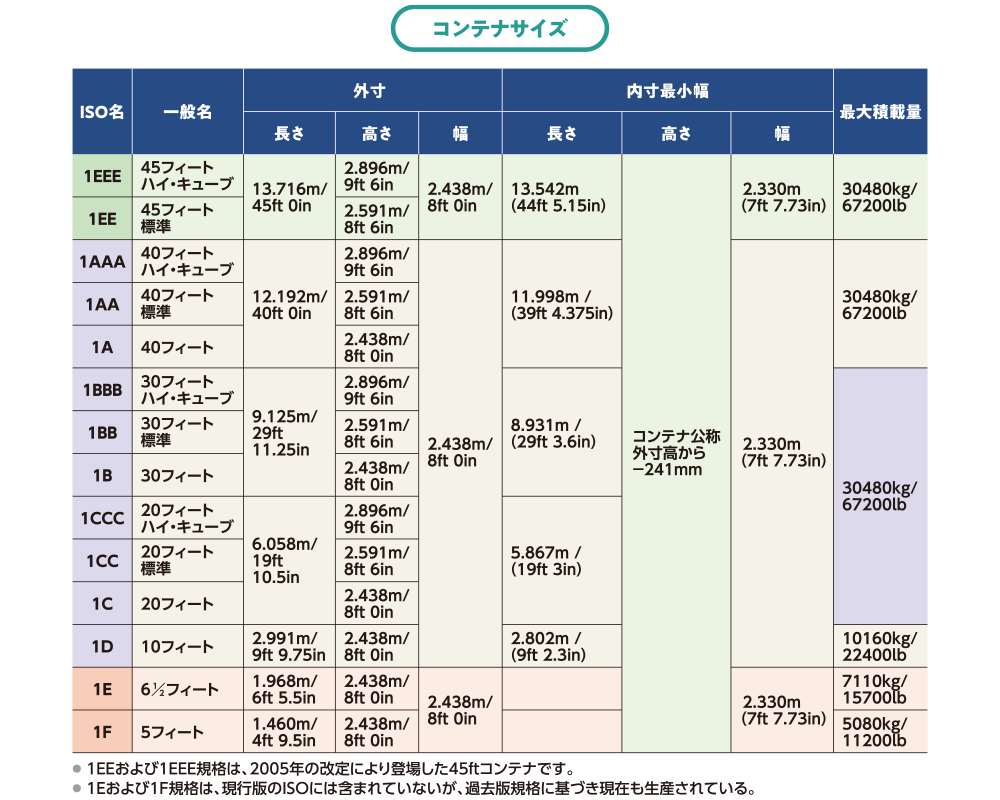

ISOが定めるコンテナのサイズは思いのほかいっぱいあります。一般名称である「長さ」を短い順に記述してみると、5/6.5/10/20/30/40/45ft(フィート:以下略)となります。ISO規格となっているコンテナサイズは以下の表をご覧ください。

6.5?ナニそれ?、45ftってあるの?と、言う人もいるかもしれませんが、あります。ただ、6.5ftコンテナどころか10ftも希少種で流通していません。

また、いくら国際規格で決まっていたとしても、45ftコンテナを搭載したトレーラーを日本国内で走らせたら、道路交通法違反です。45ftコンテナは2005年にISO規格で追認された規格です。アジア主要国や米国では45ftコンテナの国内陸送も可能です。

40ftコンテナに比べて1.5mほど長く、体積比で27%ほど積載容量が増えますので、国際競争力や効率化の観点から、主に荷主側企業より認可要請が高まっています。ただし、容積は増えても、最大総質量(コンテナ本体を含めた積荷の重さ)は30.480トンと変わりません。

20ftでも、40ftでも、45ftでも最大総質量は同じです。30.480トンの最後の「0」に規格の厳しさがうかがえますが、軽いものをいっぱい詰めて輸送するときに有利になります。日本では、まだ道交法の改正を待たなければなりません。

スタンダードなコンテナのサイズは主に20ft/40ftの2種類

スタンダードなコンテナサイズと言えば、20ftコンテナと40ftコンテナです。そうなのですが、ここでぜひ、今回は高さについてもご記憶頂ければと思います。

全然関係ありませんが、なんでコンテナのサイズはフィート基準なんでしょう。世界でヤード・ポンド単位はアメリカとイギリスぐらいしか使っていません。国際標準規格を決めるのがISOなんですよね?

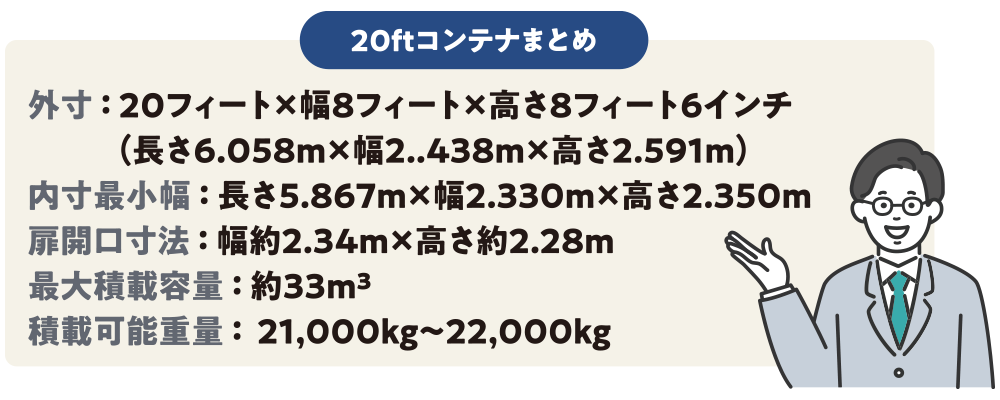

20ftコンテナ

20ftコンテナは、前述の1TEUという単位にあるように、コンテナの標準となるサイズです。みなさんが「コンテナ」と聞いて浮かぶイメージはコレでしょう。外寸は長さ20フィート×幅8フィート×高さ8フィート6インチ(長さ6.058m×幅2.438m×高さ2.591m)で、厳密には内寸規定はありません。ただし、内寸最小幅は、長さ5.867m×幅2.330m×高さ2.350mと規定されています。

扉の開口寸法も決まっていて、幅約2.34m×高さ約2.28mになります。最大積載容量は約33m³、積載可能な重量は 21,000kg〜22,000kg です。いちばんスタンダードなコンテナですが、積載する荷物のサイズ・重量は必ず確認してください。

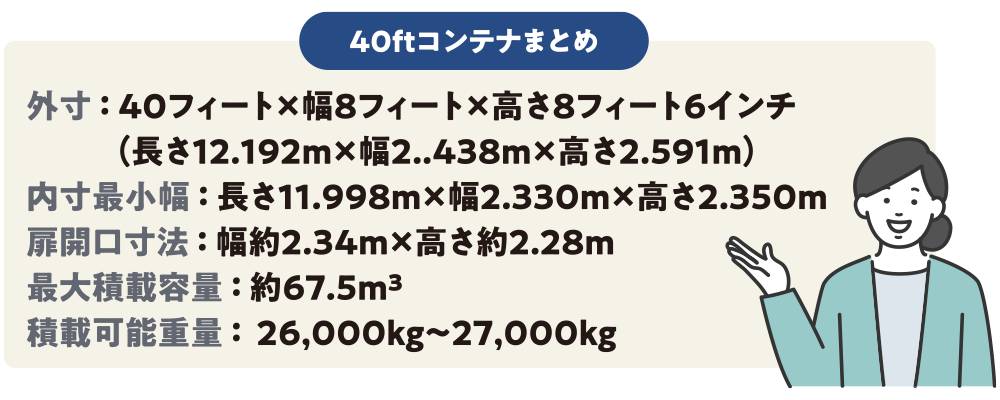

40ftコンテナ

40ftコンテナは、単純に20ftコンテナの長さ約2倍のコンテナです。外寸は長さ40フィート×幅8フィート×高さ8フィート6インチ(長さ12.192m×幅2.438m×高さ2.591m)、長さを除く内寸、扉開口サイズは20ftコンテナと同じですが、長さだけ11.998m になります。

40ftコンテナは、最大積載容量が約 67.5m³、重量上限は 26,000kg〜27,000kg です。20ftも40ftも重量上限があまり変わらないのは、先に記述したようにコンテナの重さを含む最大総質量がどんなコンテナでも30.480トンと決まっているからです。あまり重くない大量の貨物を輸送するのに適しています。

高さについて

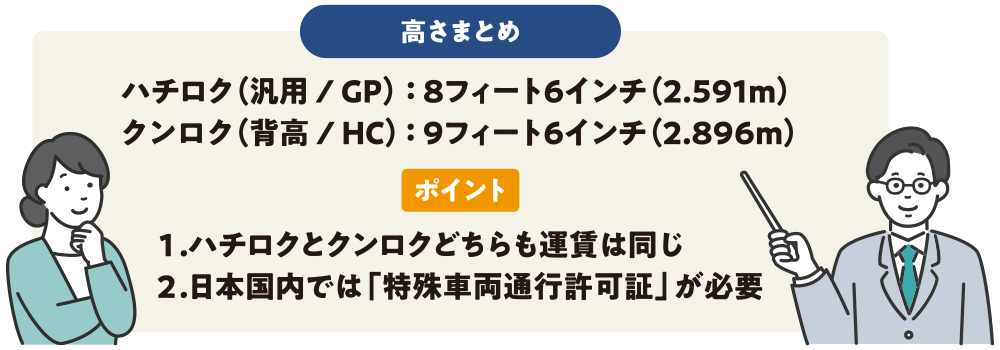

1968年の初代規定値では、コンテナの幅と高さは8フィート×8フィートの正方形でした。その後、「あまり重くない荷物を、もっといっぱい1回で運びたい」という要望が世界的に高まり、8フィート6インチの高さとなりました。ちなみに、12インチで1フィートですから、8フィート6インチは、言い換えれば8.5フィートになります。これが、現在標準型の高さで、メートル法では2.591mです。通称は「ハチロク」。「汎用」とか「GP」(General Purpose)とも呼ばれます。

その後、さらに軽くてかさばるものを輸送したいという要望から、8フィート6インチよりさらに1フィート高い9フィート6インチ(2.896m)のハイ・キューブ規格が登場します。1フィート高くなることで容積は12%アップ。通称は「クンロク」。「背高」や「HC」とコンテナに表示されているのを見たことはありませんか?「背高」は「せいたか」と読まれます。

輸送上のポイントとなるのは、「背高」と「標準」では運賃が同じ、というところです。世界的な習慣ですが、コンテナがいくら大きくなっても、積める重さは約30トン固定、というところに起因しているのだと思います。

また、もうひとつのポイントは、日本国内では「特殊車両通行許可証」が必要になる点です。そもそも、ISOの8フィート6インチ規格を参考に、搬送する車両の高さを加えて、日本国中の橋梁などの高さが3.8m以上と決まっています。そんなところに約30cm高いコンテナを持ち込むわけですから、橋梁高さが4.1m以上のルートを通らなければ事故になってしまいます。

と、言うわけで金額的にはオトクですが、積める重さは変わらない、使うときは許可が必要になるということをしっかりとご記憶ください。

コンテナを種類別に紹介

コンテナのサイズについてこれまで解説してきましたが、コンテナの種類もいくつかあります。サイズと種類の両面からベストなコンテナを選択してください。また、基本的にコンテナは独自の内装や機構が搭載される関係から、外寸は規格化されていても内寸サイズは微妙に変わります。シビアな輸送をされる場合は、実際使用するコンテナの内寸サイズをぜひ確認しておきましょう。

ドライコンテナ

最も一般的な、鉄製のコンテナです。外装はコルゲート鋼板と呼ばれる波形の鋼板で覆われ、内装の床には合板が貼られています。風雨を防ぐ構造なので「ドライコンテナ」と呼ばれます。

10段積みも普通にある船舶輸送の最下部コンテナには300トンもの荷重がかかりますから、とても頑丈な構造です。温度管理の必要がない荷物の輸送に使われますが、それは「赤道直下で50℃以上になっても大丈夫」な荷物輸送という意味になります。

リーファーコンテナ

リーファーコンテナは温度管理ができるコンテナですが、管理可能な温度は最大で-30℃から30℃ぐらいです。保証範囲を-20℃~20℃までとする企業もあります。

「冷えたまま長期海上輸送する」用途でいちばん多く使われるコンテナです。断熱材や特有の床レールが使われる関係で、ドライコンテナよりも内寸は小さくなります。

リーファーコンテナ(極低温)

-50~-60℃の極低温に対応したリーファーコンテナも存在します。こちらはもちろん、「冷凍で輸送する」用途で使われます。

CAコンテナ

リーファーコンテナの温度管理に加えて、雰囲気管理(環境管理)が行えるコンテナです。具体的には、コンテナ内に窒素を充満させて、酸化を防ぐ、果物の熟成を抑えるなどの用途で使われます。

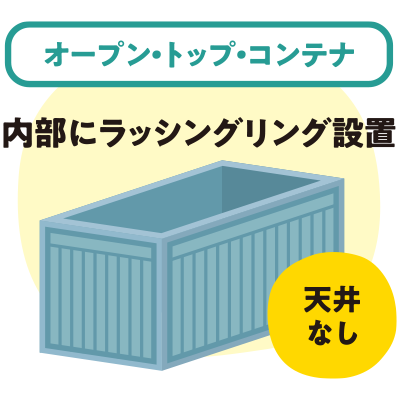

オープン・トップ・コンテナ

規格のコンテナに入らない荷物を輸送する、上部からのクレーンによる荷役を必要とする「天井がないコンテナ」です。長さは20ftと40ftの両方があり、内部にはラッシングリングが設置され、荷物の固縛が容易にできる構造です。

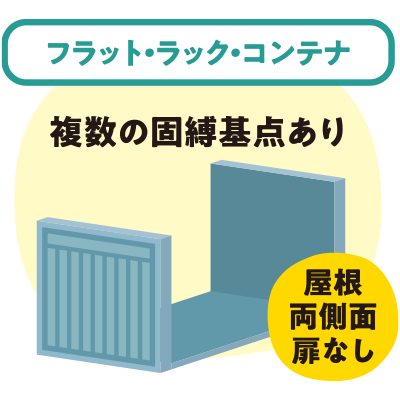

フラット・ラック・コンテナ

屋根、両側面、扉がないコンテナで、長尺物や重量物を左右や上方から荷役により積むことができるコンテナです。長さは、これも20ftと40ftの両方があり、ラッシングリング、ボトムサイドフレーム、コーナーポストなどの固縛基点があります。

エンドフレーム(残る1辺のフレーム)は折りたたみ式で、保管や収納ができるようになっています。船舶上に積める場所が限られているため、割増料金となる場合があります。

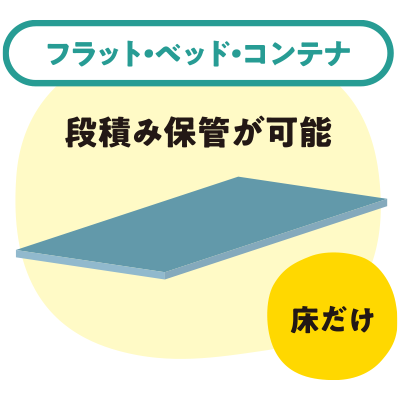

フラット・ベッド・コンテナ

床面だけの、もはや1枚の板状のコンテナ(と言えるのか?)です。フラット・ラック・コンテナ同様に長尺物や重量物の輸送に適しています。空荷時には段積み保管が行えます。パイプや鋼材、重量機械などの輸送に使われることが多いようです。

その他のコンテナ

粉を運ぶための「バルクコンテナ」、液体を運ぶための「タンクコンテナ」、動物を運び、通風・給餌・排泄に配慮された「ペンコンテナ」など、これまでに紹介したコンテナ以外にもイレギュラーな輸送を行うためにさまざまなコンテナがあります。困ったときには、海運会社に相談するのもひとつの方法です。

コンテナに荷物を積む際に、便利な固定用治具や緩衝材をもりや産業は数多く取り扱っています。コンテナの箱は決まったけれど、実際にどう積むか、というご相談でしたら、商品も経験も豊富なもりや産業にぜひお気軽にお問い合わせください。それでは、その商品の一部を紹介しましょう。

商品紹介

コンテナ結束材Mシリーズ

コンテナへのバン二ング(荷物詰め作業)時の荷崩れ防止対策に欠かせない、荷物固定用ストラップベルトからバックル、テンショナー、リーファーコンテナ専用固定具などの専用資材を取り揃えております。

リーファーロック®

専用工具無しで、誰でも簡単に取り付けできる、リーファーコンテナ専用の荷物固定金具です。

リーファーナーコンテナ床面は「T」字型レール形状になっています。(アルミ製)

リーファーロックⓇは、このT字レールを利用して、簡単に荷物のラッシングや板を固定できる商品です。

コンテナ専用ラッシングベルト G-ベルト

G-ベルトは、作業性・安定感に優れたコンテナ貨物専用ラッシングベルトです。

ショアリング(木材などを使った荷物の固定)すること無く、簡単に貨物をコンテナ内に固定することができるため、作業性がアップします。

乾燥剤

食品、医薬品、精密機械、電子部品等の防湿包装から家庭用の除湿剤まで、製品の特性に応じた、さまざまな吸着乾燥剤の提供を行っています。JIS規格のシリカゲル以外にも、多様なラインアップがあります。

まとめ

コンテナの規格がISOにより決まってから約60年。この規格の普及により海上輸送による国際間の物流は飛躍的に伸びました。船舶による輸送は少し時間がかかりますが、なにより「量」が他の輸送方法より圧倒的に優れています。

世界中の人々が、容易に海外製品を手にできるのも、コンテナ輸送によるグローバリゼーションによるもの、と言っても過言ではありません。輸出は、視点が変わる大きなビジネスチャンスです。海外向けビジネスを思い立たれたら、ぜひ、もりや産業にご相談ください。みなさまからのお尋ねをプロのアドバイザーがお待ちしております。